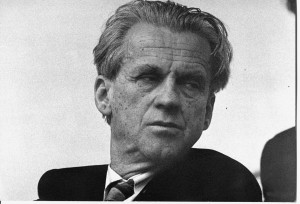

von Walter Jens

Walter Jens’ Rede zum 100. Geburtstag von Martin Niemöller im Hessischen Landtag 1991 ist ein literarisches Portrait dieses „Propheten des Friedens“, von dessen Geradlinigkeit für Gerechtigkeit und Frieden wir heute noch lernen können.

„Vormittags an der Preface zu Niemöllers Predigten. Mittags zum N.B.C. Lesung der deutschen Sendung. Ärger über zweimaliges Versprechen. Nach dem Lunch die .Nation‘ gelesen.“ Die Notizen Thomas Manns, formuliert in Pacific Palisades, am 29. Juli 1941, klingen nüchtern, fast beiläufig. Ein Allerweltsgeschäft ist zu leisten und, nach verläßlichem Studium der Texte, in einer Wochenhälfte zu beenden: „Vormittags an der Einleitung zu den Predigten“, „vormittags die Einleitung zu den Predigten abgeschlossen“, und dann, der Leser spürt das Aufatmen:

Das für drei Tage, mit einem raschen Blick von Kalifornien ins ferne Deutschland, unterbrochene Hauptgeschäft nimmt seinen Fortgang. Eine Pflichtübung also, das rasche Exerzitium eines Moralisten, der weiß, was die „Forderung des Tages“ gebietet? Keineswegs. Der Duktus des knappen Essays, der im gleichen Jahr, anno 1941, als Einleitung zu „Martin Niemöller – God is my Führer. Being the Last Twenty-Eight Sermons“ in der Philosophical Library and Alliance Book Corporation erscheinen wird, zeugt nicht nur von respektvoller Zuneigung gegenüber einem Fürsprecher des „anderen Deutschland“: Er ist, wie Thomas Manns Interpretation der Studie bald darauf nachdrücklich hervorhebt, „von ehrlicher Bewunderung eingegeben für die gehorsame Zeugenschaft eines Geistlichen und Kirchenmannes, mit dessen Geistesform die meine sonst wenig gemein hat“. Der Gegenstand meines kleinen Aufsatzes „brachte es mit sich, daß das Politische darin einmal offen die Sprache der Religion redet – mit Recht; denn aller letzter Ernst des Menschen ist Religion“. … aller letzter Ernst des Menschen: Es ist bewegend zu sehen, wie ein imaginäres Gespräch zwischen zwei Deutschen, ein Geisterdialog über Länder und Meere, den souveränen Skeptiker von Pacific Palisades Worte finden läßt, die er, in ihrer aller Ironie und spielerischen Verfremdung unzugänglichen Eindeutigkeit, sonst eher vermied. Jetzt aber, auf einmal, die apodiktische Formel, in der das Ästhetische „so und auch anders“ hinübergeht ins metaphysische „Dieses ist wahr“. Warum? Weil, das zeigt die Vorrede im Band von Niemöllers Predigten, Lektüre zu unmittelbarer Partizipation, gelassenes Zurkenntnisnehmen (mit dem Bleistift in der Hand) zu erregender Herausforderung geworden war: Während Thomas Mann las, was 1937, in Martin Niemöllers letzter Dahlemer Predigt, unter dem Leitwort „Israel hat dennoch Gott zum Trost“ von der Kanzel verkündigt worden war – während er, aus dem Abstand von vier Jahren, die Sätze zu erwägen hatte: „Ich denke daran, wie am Mittwoch die Geheime Polizei in die verschlossene Friedrichwerdersche Kirche eindrang und im Altarraum acht Mitglieder des dort versammelten Reichsbruderrats festnahm und abführte; ich denke daran, wie gestern in Saarbrücken sechs Frauen und ein männliches Gemeindemitglied verhaftet worden sind, weil sie ein Wahlflugblatt der Bekennenden Kirche auf Anweisung des Bruderrats verbreiteten. Ich sage: Wer das weiß und wer das wirklich mit durchleidet, der ist nicht mehr weit von jenem Wort des Propheten, der spräche am liebsten auch: ,Es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele'“ … während Thomas Mann, stellen wir uns vor, diese Sätze eines Predigers las, die so wenig mit der behaglichen Diktion der „Buddenbrooks“-Pastoren gemein hatten: aber viel mit der Zeugen-Rede der Reformatoren, da wurde Gestern plötzlich zum Heute, Berlin war näher als Los Angeles, und der ein paar Jahre später, im „Doktor Faustus“, beschriebene Gegensatz zwischen Goethes Deutschland und dem Reich der Finsternis sah sich durch die Antithese zwischen dem Zeugen Jesu Christi Martin Niemöller und jenem Gegenspieler antizipiert, Adolf Hitler, der – weit über alles zuvor Beschriebene hinaus! – von Thomas Mann zum ersten Mal als das fleischgewordene Böse – eine Ausgeburt der untersten Hölle! – apostrophiert wird, der seinen Feinden nicht einmal den Gnadentod gönne: „Lebenslange Folterqual, körperliche Erniedrigung und Schändung, die Berechnung ihrer Persönlichkeit, die Umdrehung ihrer Gehirne, der Wahnsinn, die bettelnde Verblödung – das ist es, was er über sie verhängt, woran sein so teuflisches wie blödes Herz sich ergötzt.“

Martin Niemöller: ein Märtyrer, der, entgegen dem Spruch des Gerichts, das auf „nicht schuldig“ erkannte, von Hitler den „Schindern und Schlägern seiner polizeilichen Unterwelt“ überantwortet sei – überantwortet unter Duldung der gesitteten Welt und begleitet vom stummen Beifall des Westens, der, um seine Geschäfte mit Hitler-Deutschland – Rüstungs-, Vernichtungs-, Kriegs-Geschäfte – nicht zu gefährden, sich abwende von Moabit, Oranienburg und Dachau und zusähe, wie der „tapfere Bekenner Gottes und der Freiheit des Christenmenschen auf Lebenszeit im Konzentrationslager“ verschwände! Licht gegen Finsternis, Hölle und Himmel, hier Beelzebub und dort der Märtyrer, hüben die teuflischen Mächte und drüben eine kleine Schar der Gerechten: Mit einer Mischung aus Entsetzen und Emphase hat Thomas Mann Niemöllers Predigten als Gegen-Zeichen und Warn-Tafeln zu Beginn der einsetzenden Apokalypse gelesen – „mit Gefühlen, für die Sympathie ein sehr schwacher Ausdruck ist – mit Ergriffenheit, mit der gleichen Erschütterung, die die Hörer im überfüllten Kirchenschiff durchbebte, als sie gesprochen wurden; und die zu vollständig ungemeinen Szenen führte, zu ganz unzeitgemäßen Vorgängen, wie dass die Menschen draußen auf dem Pflaster vor der Kirche auf ihre Knie fielen und den Luther-Sang anstimmten: ,Ein feste Burg ist unser Gott.'“ Ein erregendes Schauspiel, fürwahr! Wenige Jahre bevor Thomas Mann allen in Deutschland während der nationalsozialistischen Ära erschienenen Drucken einen Geruch von Blut und Schande attestieren wird, tritt – ein paar Tage lang – die Samisdatliteratur des Dritten Reichs in sein Blickfeld: das Evangelium Jesu Christi, neu entdeckt, erfahren und, im Aufblick zum Kreuz, als Realität erfahren von einem Mann, dem, so groß seine Courage auch sei, die Frage gestellt werden müsse, ob er sich „wirklich richtig“ vorgestellt habe, was ihm bevorstand. „Niemand weiß, ob Martin Niemöller heute noch lebt, ich meine, ob das, was von ihm übrig ist, noch irgendwelche Ähnlichkeit hat mit seinem früheren Selbst. Vielleicht ist er nur noch eine menschliche Ruine, mit zitterndem Kopf… den Rücken voller Prügelnarben … (ein) Gespenst seiner selbst. Ich kann es nicht sagen: aber so lieben die Nazis ihre Feinde zu sehen, und darum ist es wahrscheinlich.“

Geschrieben, wie gesagt, im Juli 1941: ein Zeugnis sympathetischer Anteilnahme für die Passion eines Mannes, der in eben diesem Monat von Sachsenhausen nach Dachau überführt wird und, nunmehr Nummer 26679, vier Tage vor der Niederschrift der Studie von Pacific Palisades, an seine Frau schreibt: „Falls ich Dich vor dem 20. nicht sehe, sollst Du wissen, dass ich Deiner und der Kinder und der Brüder in Liebe und Treue und beständiger Fürbitte gedenke. Gott tröste uns und lasse sein Angesicht über uns leuchten.“

Der Mann, um dessen Geisteskraft und seelische Gesundheit Thomas Mann fürchtete: Martin Niemöller, den er sich als einen jener „speichelnden Idioten“ vorzustellen fürchtete, blieb bewahrt. Seine Gefängnis-Briefe sind nüchtern, besonnen, nicht von Verzweiflung, sondern von Demut erfüllt: „Das wissen wir, und dabei bleiben wir: So wenig unser Wohlergehen uns den Frieden mit Gott verschafft oder verbürgt, so wenig tut das unser Leiden. Sondern, dieser Friede bleibt Werk und Gnade des Einen, der alles vollendete, damit wir als die Seinen Gottes Kinder heißen dürfen.“

Thomas Mann irrte – aber hätte, denkt man an die Millionen der Zerbrochenen, Gefolterten, Gequälten, Vergasten, leicht recht haben können! -, als er in Martin Niemöller das Opfer und nicht den Überwinder des Widergeistes sah: nicht den ruhigen, diszipliniert und beherrscht seine Einsamkeit überlistenden Mann, nicht den Pastor, der in langen Selbstgesprächen Dialog-Partner suchte, lebende und tote, nicht den Leser, der, über die Bibel gebeugt, die vertrauten Texte umfigurierte, wobei, sehr langsam, der Herr über den Völkern an Kontur und Schärfe verlor, während der mittrauernde und bekümmerte Gott, und der Bruder Jesus erst recht, an Leuchtkraft gewannen: im Verlauf eines Prozesses, der, in Moabit beginnend, zwanzig Jahre später zum Abschluss kam – in einem Augenblick, als Niemöller erkannte, dass von nun an das Undenkbare zu denken war: die Vernichtung der Erde durch atomare Gewalten, der Widerruf der Schöpfung, der Tod Gottes nach dem Aufstand der Menschen.

Je öfter Martin Niemöller die Bibel las -immer neu, immer frisch, immer anders -, desto verlässlicher wurde ihm der Herr, der kein „Herr“ war, sondern ein Bruder, ein Menschensohn und kein ferner Gott unter dem Himmel; einer, der eher in Gethsemane zu finden war als in der Glorie der Trinität; einer, der aufs Nächste und Kleinste verwies und nicht aufs Große und Allgemeine, aufs Flüchtig-Vergängliche und nicht auf die planetarische Ubiquität.

Erst in der Zelle: ausgesperrt, antwortlos und im Zustand totaler Isolation fing Martin Niemöller an, jene Vielfalt der Welt zu gewahren, die er früher, zu Gunsten starrer hierarchischer Ordnungen und vorgegebener Muster, preisgegeben hatte.

Gestern: Thron und Altar, vom U-Boot zur Kanzel. Heute: Blumen und Gräser, englische Bücher, Besuche von draußen. Bibelstellen, die, eingeebnet durch Wiederholung, plötzlich Widerborstigkeit und, in ihrem Hintersinn, unvermutete Leuchtkraft gewannen. Wenn ich an Martin Niemöller denke, den Gefangenen mit der Nummer 26679, dann sehe ich einen Mann vor mir, der, in seiner Vereinzelung, jene Wirklichkeit erfährt, die, von ihm unbemerkt, in den Jahren nach 1933 Kommunisten und Sozialdemokraten erfuhren, die, unter dem Gejohl ihrer Bewacher, auf Schubkarren durch die Straßen gejagt wurden: Da! Schaut sie an, die Novemberverbrecher!

Nummer 26679: Das war nicht mehr der Pastor, der wie ein Kapitänleutnant sprach, preußisch, mit Kommandoton, sondern der Bruder Carl von Ossietzkys, ein Bruder der Entwürdigten, die, ohne Schlips, ohne Hosenträger, zum Gespött der Soldateska wurden, der Bruder der jüdischen Straßenkehrer auf dem Boden, im Dreck, der Bruder all derer, denen die Welt von Jahr zu Jahr kleiner wurde, in der Ära des Nationalsozialismus: klein wie dem Juden Max Nußbaum, der 1937, als Martin Niemöller verhaftet wurde, in der „Jüdischen Rundschau“ Israels Verlorenheit unter den Deutschen beschrieb: „Wir gingen einst mit den Völkern der Welt die Straße des Lebens entlang spazieren. Dann mussten wir sie verlassen und wurden in die enge Stube zurückgedrängt. Dort sitzen wir, am offenen, aber immer kleiner werdenden Fenster und sehen durch eine immer undeutlicher werdende Scheibe in das Leben hinaus.“

Der Schritt von der Dahlemer Dorfkirche ins Gefängnis von Moabit: Das war, geographisch, ein winziger, sozial hingegen ein gewaltiger Schritt – ein Schritt, der es Niemöller ermöglichte, jene krude Alltäglichkeit des Dritten Reichs wahrzunehmen, die er, um Spirituelles, um Christen-Probleme, seelische Nöte und geistliche Sorgen bekümmert, nie mitbedacht hatte: Wie leben Juden, die nicht einmal eine Leihbücherei aufsuchen dürfen? Wie können Menschen fühlen, dass sie Menschen sind, wenn man ihnen verbietet, eine Telefonzelle aufzusuchen oder sich auf der Straße anders als im Flüsterton zu verständigen? Was wusste Martin Niemöller – so die Gedanken, dürfen wir vermuten, des Häftlings Nr. 26679 in Dachau – von jener Klage Israels, die anno 1935 sein Berliner Amtsbruder, der Rabbiner Joachim Prinz anstimmte (Kannte er ihn? Wusste man voneinander?): „Das neue Ghetto“, das Ghetto des deutschen Juden, „ist ein Leben in den vier Wänden … Es ist ein Leben ohne Dinge, ohne Echo, ohne Leben. Es wird zum Schemen. Jetzt im Herbst fährt man durch rotgefärbte Wälder, die der Nadelwald schwarz kontrastiert. Man denkt an die Tage von einst: Der Ausflug am freien Tag, die Wanderung, die Fahrt der Jugend – ach, wie kümmerlich ist das alles für uns geworden! Auf den Weinbergen stehen fröhliche Menschen. Sie singen. Durch die Straßen der Stadt fahren die Karren mit den großen Holzbottichen, die den Most aufnehmen sollen. In den Wirtshäusern … mit den großartigen zierlichen Ornamenten der Fachwerkhäuser und den geraden Straßenzeilen wird eifrig gesäubert. Unsere Menschen hatten einmal an alledem inneren Anteil. Am Lied und am Wein. ,Schon hebt sich auch das Herbsten an‘, haben wir einmal gesungen. Das ist zu Ende. Und selbst in der Großstadt flammen die Lichter, tönen die Stimmen nicht mehr für uns.“

Das sind Sätze, die plötzlich erhellen, warum Martin Niemöller, in den Jahren nach der Befreiung, die Zeit zwischen 1933 und 1937 wieder und wieder als eine Phase selbstverschuldeter Blindheit und Isolation, die Tage und Wochen und Monate der Haft hingegen als eine Phase beschrieben hat, in der er, eingemeindet unter den Opfern, vor Gott sein Alibi hatte. Aber vorher? – 1933 bis 1937? „Mensch, Martin Niemöller, wo bist du damals gewesen? so fragte Gott aus diesen beiden Zahlen: Jetzt war der Steckbrief da, und diesem Steckbrief konnte ich nicht mehr ausweichen.“ Und an diesem Tage habe ich „das Kapitel Matth. 25 mit neuen Augen gelesen: Ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich nicht getränkt; ich bin gefangen und krank gewesen und ihr seid nicht zu mir gekommen.‘ Als Christ hätte ich 1933 wissen dürfen und wissen müssen, dass aus jedem Menschenbruder – mochte man sie Kommunisten heißen oder sonst wie – Gott in Jesus Christus mich fragte, ob ich ihm nicht dienen wollte. Und ich habe diesen Dienst verweigert und habe mich meiner Freiheit begeben. Denn ich habe mich meiner Verantwortung begeben.“ Eine winzige Zelle, ein einsamer Mann, ein Schemel, der sich unters Fenster stellen lässt, draußen ein Galgen, Todesschreie, Menschen, die an Pfählen verrecken, Gehenkte an beiden Seiten der Lagerstraße, der Mann sieht hin, redet auf die Gefangenen ein: unten vor seiner Zelle. Worte werden zu Kassibern, Sätze aus dem Alten und dem Neuen Testament, Wegzehrung für ein paar Stunden … und zugleich, in diesem einen Bild, die ganze Wirklichkeit, begriffen und durchlitten von einem Menschen, der plötzlich versteht: Ja, jetzt gehöre ich dazu. Jetzt endlich sehe ich die Welt, wie sie ist: von den Pforten des Himmels bis zu den Toren der Hölle, und in der Mitte, um mich herum, die Gerechten und Mörder, die Schergen und Zeugen. Und ich?

Und ich. Wer erwartet hatte, Martin Niemöller, ein Märtyrer seiner Kirche, wie Thomas Mann ihn beschrieb, habe nach dem Tag, der ihm die Freiheit brachte und an dem – so die Hoffnung von Pacific Palisades – das „Ein feste Burg“ nicht mehr aus tiefer Bedrängnis, sondern aus dankbarem Triumph und bestätigtem Glauben erschölle … wer erwartet hatte, Martin Niemöller würde sich, nachdem der Zweikampf zwischen ihm und seinem Widerspieler hier mit Schande, dort mit Triumph geendet hatte, in seiner Glorie zeigen, sah sich enttäuscht: Statt zu frohlocken, klagte der Befreite sich an; statt das Leid zu gewichten, betonte der Mann aus Dachau die Schuld: Ja, er habe sich 1933 zu Hitler bekannt, habe den Aufbruch des deutschen Volkes begrüßt, habe im Krieg um Aufnahme in die Armee nachgesucht, weigere sich aber, die Gründe zu nennen, die geeignet sein könnten, ihn, für alle Einsichtigen, zu exkulpieren; die gnadenlose Einsamkeit; die Angst, in seiner Isolation den Verstand zu verlieren; das Warten von einer Stunde zur ändern in einem ewigen Einerlei, während draußen das Leben weiterginge und die Menschen stürben, auch die eigenen Kinder.

Nichts von alledem: Während ringsum Schuldscheine verbrannt, flinke Exkulpationen ausgesprochen, lässliche Sünden nonchalant vergeben wurden und große Missetaten sich in der Aura tragischer Verstrickungen zu verklären begannen, blieb Martin Niemöller, unbekümmert um die Verlegenheit mancher Freunde und ums Hohngelächter der Feinde (da seht Ihr, immer noch ein U-Boot-Kommandant!): bei seinem et ego- (auch ich bin schuldig geworden vor Gott) und markierte damit gleichnishaft und verbindlich, wegweisend und exemplarisch, die Möglichkeit für sein Volk (nein, nicht für sein Volk, für Millionen von Einzelnen!), Vergangenheit nicht zu bewältigen (will heißen: mit Macht niederknüppeln), sondern sie, ohne Rücksicht auf Opportunität, auf sich zu nehmen und mit Hilfe eines sehr privaten, sehr persönlichen, sehr ehrlichen, sehr schonungslosen Schuldbekenntnisses eine Perspektive zu gewinnen, die neu und zukunftsträchtig war.

Ich denke, es ist der Gedanke der allgemeinen Taufe gewesen, einer geistlichpolitischen Taufe, der Martin Niemöller umtrieb, in den Jahren nach der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus: Renaissance, Wiedergeburt hieß die Devise: Bruch mit alten Ordnungen, Abbau hierarchischer Strukturen auf allen Gebieten, Betonung demokratischer Elemente in der „Kirche des Menschen“, Versöhnung von Individuellem und Allgemeinem in einer Gemeinde, die das Wort solidaire in den Mittelpunkt rückte, ohne darum der Vokabel solitaire ihre Würde zu nehmen: im Bewusstsein, dass nur die Dialektik von einsam und gemeinsam Humanität verbürgt.

Der Gefangene Nr. 26679 aus Dachau hatte erfahren, was es bedeutet, ohne Welt leben zu müssen: er hatte aber auch gelernt, was es heißt, im Zustand einer nahezu mörderischen Isolation Worte zum Leben zu erwecken, die in der Zerstreuung verstummen: das Wort „der Nächste“ allen voran, das Niemöller nach seiner Befreiung das wichtigste wurde – der Schlüsselbegriff seines Weltbilds, dem er durch einen von nahezu besessener Inständigkeit geprägten Rückgriff auf das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, die Prophetie der Bergpredigt und die bei Matthäus, Kapitel 25 formulierte Vision „Der Nächste ist der Hilfsbedürftige und Menschensohn zugleich“ in Luthers Spuren zu beschreiben versuchte: „Wer an seinem Nächsten vorbeigeht, der geht auch an Gott vorbei.“

Je älter Martin Niemöller wurde, desto konsequenter geriet ihm, politisch nicht anders als religiös, die jesuanische Utopie: Keine Trennung zwischen Welt und den Himmeln, dem Gesetz des Herrn und dem Evangelium der biblischen Botschaft, kein Gegeneinander von Strenge und Barmherzigkeit, kein reformatorischer Dualismus, und schon gar keine Luthersche Apotheose göttlicher Gewalttätigkeit: „Darum ehrt auch Gott das Schwert so hoch, dass er’s seine eigene Ordnung nennt, und will nicht, dass man sagen oder meinen solle, Menschen hätten’s erfunden oder eingesetzt. Denn die Hand, die solch ein Schwert führt und tötet, ist auch alsdann nicht mehr Menschenhand, sondern Gotteshand, und nicht der Mensch, sondern Gott hängt, rädert, enthauptet, tötet und führt Krieg. Es sind alles seine Werke und seine Gerichte.“

Kein Zweifel. Martin Niemöller hätte dem Reformator, beim Anhören solcher Sätze, „ins Angesicht widerstanden“ – und sich gleichwohl jener Thesen erinnert, die er, auf die Einheit von Thron und Altar abzielend: fröhlich und unangefochten, in Jahren vertrat, da – nachzulesen in „Vom U-Boot zur Kanzel“ – die Taufe seines Sohns sich in der Mansardenstube vollzog, der eine Fahne die spirituelle Weihe verlieh:

Welch ein Weg! Welch ein Leben! Die Reichskriegsflagge am Anfang, und am Ende die Fackel bei der Mahnwache für den Frieden; zuerst das Hohelied alles Soldatischen, und später die Verteidigung der Sanftmütigen und Barmherzigen; die Verneigung vor Kaiser Wilhelm II., der seinem Offizier gewogen blieb, und, Jahrzehnte danach, die gemeinsame Arbeit mit Gandhi und Albert Schweitzer; die Apotheose deutscher Männerkameraderie; überwunden im Zeichen der Zuwendung zu den Menschen der Dritten Welt.

So dramatisch, in ihrer griffig-provozierenden Knappheit, sich bisweilen die Formulierungen des späten Niemöller geben – seine Attacke gegen die Bundesrepublik, die in Rom gezeugt und in Washington geboren sei; die Invektive gegen Soldaten, die, angetreten, die Genesis zu widerrufen, ein Verbrecherwerk täten -: der Generalduktus der Proklamationen, Predigten, Appelle und Manifeste ist behutsam und verrät die Humanität eines Mannes, der die leisen Worte liebt: Menschlichkeit, Solidarität, Gleichheit und Brüderlichkeit – Begriffe allesamt, die auf urbanes Miteinander verweisen, ein Geben und Nehmen und Teilen unter Menschen, die sich aufs Dienen verstehen und nicht aufs Herrschen: Christen zumal, denen die demokratische Ordnung der Bürgergemeinde Ansporn ist, sie im Raum der Christengemeinde, dank eines offenen, niemanden ausschließenden Dialogs, zu transzendieren.

„Man darf dem Pöbel nicht viel pfeifen, er ist sonst gern toll, und es ist billiger, ihm in solchem Fall zehn Ellen abzubrechen, als eine Hand breit, ja, einen Finger breit einzuräumen. Und es ist besser, dass ihnen die Tyrannen hundertmal Unrecht tun, als dass sie den Tyrannen einmal Unrecht tun. Denn wenn ja Unrecht gelitten sein soll, so ist’s vorzuziehen, es von der Obrigkeit zu leiden, als dass es die Obrigkeit von den Untertanen leide“: Man sieht ihn vor sich, wiederum, Martin Niemöller, nach seiner berühmten Kasseler Rede zum Beispiel, dem Traktat über das Thema „Weltuntergang und ruchloses Zündeln“, wie er mit Doktor Martinus über dessen Schrift „Ob Kriegsleute auch im seligen Stande sein können“ ein Streitgespräch führt, bei dem der eine Martin die Partei der Obrigkeit, der andere hingegen die des „Pöbels“: sprich der Freiheit und Gleichheit einklagenden Menschengeschöpfe in aller Welt verteidigte – ein Disput, in dessen Verlauf Niemöller, auf den Liebeskommunismus des Nazareners verweisend, mehr und mehr die Oberhand über sein alter ego von gestern gewänne -: in einem Punkt freilich ins Wanken geriete – dort, wo Luther ihm vorhielte, auch er, Martinus secundus, habe bis zum Ende seines Lebens die These vertreten, dass auch die schlechteste Obrigkeit immer noch besser als gar keine ist: Wie stünde es damit, nach Auschwitz? Sei nicht die Anarchie immer noch besser als der Massenmord und die Turbulenz, so chaotisch sie sich auch gäbe, der organisierten Tötung im Stile von Hiroshima und Nagasaki vorzuziehen?

Kein Zweifel, an diesem Punkt würde Niemöller, der nichts Perverseres kannte als die „christliche“ Bombe, mit deren Hilfe am Ende des Zweiten Weltkriegs die Botschaft Jesu definitiv ad absurdum geführt wurde … kein Zweifel, an diesem Punkt würde Niemöller, dessen Stärke, wie nicht nur Karl Barth ebenso süffisant wie häufig betonte, theologische Systematik so wenig war wie die begriffliche Strenge (er hielt es lieber mit spontanem Engagement, wie es die praxis pietatis verlangte) … an diesem Punkt würde Niemöller nach geistlichem Beistand verlangen – und ihn in einem Mann finden, Erasmus von Rotterdam, der sich anno 1955 im Essay (Niemöllers) über „Humanismus und Christentum“ dem Vorwurf ausgesetzt sah, er habe sich in seinem Leben niemals von den traditionellen äußeren Autoritäten und ihrer Heteronomie gelöst, dessen pazifistische Schriften jedoch, die „Klage des Friedens“ voran, die große Niemöllersche Kehre während der 50er Jahre: die Hinwendung zu einem konsequenten jesuanischen Real-Pazifismus in Tenor und Stil, oft Satz für Satz, präfigurieren: „Ist Jesu ganzes Leben“, heißt es in der „querela pacis“, „etwas anderes als Unterweisung zu Eintracht und gegenseitiger Liebe? Was prägen uns seine Lehren, was seine Gleichnisse ein, wenn nicht Frieden, Versöhnung untereinander und Nächstenliebe? Verhieß, erfüllt vom göttlichen Geist, der Prophet Jesaja, das Kommen des Großen Versöhners: des Messias ankündigend, etwa einen Statthalter? Einen Städtezerstörer? Einen Krieger und Triumphator? Nein, all das nicht. Den Friedensfürsten hat er verheißen“.

Von Martin Luther zu Erasmus von Rotterdam, vom Reformator, der sich weigerte, die lebensfeindliche Kluft zwischen Gesetz und Evangelium zu schließen, zum Humanisten, der das Evangelium aller Gesetzlichkeit vorordnete; vom Verächter einer umfassenden Friedens-Konstitution auf der Erde, Luther, der seinem Gegenspieler Erasmus vorwarf, er blicke in all seinen Schriften nur auf den Frieden und nicht auf das Kreuz, zum Erben jener Anwälte der auf keine Macht und keinen Obrigkeitsschutz eingeschworenen präconstantinischen Kirche, denen Martin Niemöller wieder und wieder den Respekt bezeugt: Das ist ein konsequenter Weg – und ein glaubwürdiger ohnehin.

Würden sie einander begegnen, an diesem 13. Januar 1992, im Geister-Dialog unter den Himmeln, Erasmus und Martin Niemöller, irgendwo in einem imaginären Grenzbezirk zwischen Münster und Amsterdam, Westfalen und Holland: Der Pastor einer weltweiten Ökumene könnte, am Vorabend seines hundertsten Geburtstags, in Erasmus den ersten Christen der Neuzeit erkennen, der konsequent und verlässlich Jesus als Inbegriff einer Friedensordnung beschriebe, in deren Zeichen sich der Gegensatz zwischen Christperson und Weltperson, dem Menschen „für sich“ und dem Menschen „für andere“ ein für alle Mal aufhob. „Willkommen, Erasmus“ würde, ich bin dessen sicher, Niemöller sagen, wenn er – wo immer – jenem Mann begegnete, der die Antithese vom Privatbezirk des Gesinnungsethikers und öffentlichem, durch Ämter regierten Feld des Verantwortungsethikers so heiter und gelassen außer Kraft setzte wie nach ihm Martin Niemöller, dem er die Worte vorsprach, dass ein Christ in Glaube und Werk nichts anderes als ein Pazifist sein könne.

gerasko aei, polla didaskomenos, ich werde älter und ich lerne unermüdlich dazu: Wenn für einen, dann trifft Solons Spruch zu allererst auf Pastor Niemöller zu – einen kaisertreuen Lutheraner, der – ohne je sein Erbe zu leugnen und, mit flinken Volten, über dem Paulus von heute den Saulus von gestern vergessen zu machen -, in ruhigen, dem Wechsel der Zeitläufe angemessenen Schritten (anders denkt man, vor Auschwitz, über Kreuz und Theodizee, anders im Zeichen von Hiroshima, anders in der begründeten Erwartung einer planetarischen Apokalypse) zu einem Weltbürger wurde, der in der geschundenen Kreatur dieser Welt, den Preisgegebenen des Ostens und Südens voran, zwischen Soweto und Bautzen, seinen „Nächsten“ erblickte: ein Pfarrer mitten unterm Volk, der, den Kopf geneigt (wie’s seine Art war), ein wenig verlegen gelächelt haben mag, als Otto Dibelius in enthusiastischer Rede das Bischofsamt pries, ohne das Kirche nicht sei und das, in seiner Unantastbarkeit, eine Weite repräsentiere, „wie sie kein anderes Amt in der Kirche haben kann“.

Kein Zweifel, er hätte schlecht zum Bischof getaugt, Martin Niemöller, und auch ein Kirchenpräsentant war er allenfalls in verfremdender Weise, will heißen: er nahm’s halt (so wie Brechts Azdak, den Bedürftigen zuliebe, die Hand aufhielt und sein „Ich nehme“ sprach) – nahm’s: so wie er, mit Nonchalance und Souveränität, gestern den Lenin-Orden und heute das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland annahm, im Herzen aber alleweil Gemeindepfarrer blieb, einerlei, ob sein Sprengel nun das bürgerliche Dahlem umspannte oder bis in die Elendsbezirke der Dritten Welt hineinreichte – ein Pfarrer auf der Straße, in Krankenzimmern und den Bezirken des Todes, einer, der unter Aussätzigen aller Art, der Klientel des Menschensohns, zuhaus war, aber nicht (oder nur ungern) unter Notabeln; ein Pastor, der’s im Fall des Predigtamts bis in die letzten Tage herzlich gern mit Martin Luther hielt: „Ein Hirte sein heißt wahrlich nicht große Pracht und Herrlichkeit haben, sondern es ist ein Dienst, den einer dem anderen tut“: Dieser Satz, immerhin, hätte auch in Hessen-Nassau formuliert werden können.

Wenn ich an Pastor Niemöller denke und wenn ich mir vorstelle, wer jetzt, beim imaginären Fest-Colloquium aus Anlass seines 100. Geburtstags, unter den Auferstandenen des Himmels seine Gesprächspartner sind, dann sehe ich, allen voran, Erasmus, der den Soldaten das „Vaterunser“ verbietet, in seinem Gefolge Martin von Tours, Anwalt der Kriegsverweigerer in martialischen Zeiten, dann Lessing natürlich, mit seiner Niemöller, den Erzfeind aller „christlichen“ Kultur, beeindruckenden Unterscheidung zwischen der Religion Christi und der christlichen Religion, Kierkegaard weiterhin, in Lessings Weise die Differenz von Christenheit und Christentum analysierend, und zum Schluss – wen sonst? – Heinrich Böll, der zu Niemöllers Ehren seine große Verteidigungsrede für die Priester mit dem weiten Herzen und dem schlechten Examen hielte, mit der Frömmigkeit im Herzen und der Verachtung im Hirn – für jene Herren in Lila und Purpur, die einfache Leute mit „guter Mann“ zu titulieren pflegen.

Pastoren und Priester nach Bölls und Niemöllers Geschmack – sie gehören zusammen: Kinder der Welt, die furchtsam sind, aber sich ihrer Ängste nicht schämen, weil sie wissen, wie groß Jesu Angst in Gethsemane war, und sich deshalb ausmalen können, was es bedeutet, bei lebendigem Leibe gefoltert zu werden: mit den Nägeln im Fleisch und den Dornen, die ins Stirnbein gerammt sind.

Pastoren Bölls, Pastoren Niemöllers: Das sind Zeugen, die den Fahnenflüchtigen verstecken und die alte Frau mit dem gelben Stern zum Altar geleiten: Partisanen der Kirche unter dem Kreuz, die, besorgt und ängstlich, in der Stunde der Wahrheit plötzlich Nachfolge-Würde gewinnen und selbst Verbrechern, in deren Macht sie waren, die Treue bewahren, so wie’s der Kaplan in Bölls Hörspiel „Die Spurlosen“ tut, der seinen weltlichen und geistlichen Oberen auf ihre Vorhaltungen hin, es sei Pflicht jedes Staatsbürgers, bei der Aufklärung eines Verbrechens mitzuhelfen, ruhig, heiter und guten Gewissens erwidert: „Auch Christus war ein Verbrecher … Ich schweige.“

Martin Niemöller – im olympischen Gespräch mit den Seinen, Widersachern und Gleichgesinnten, den Toten voran: Ist das ein Spiel, und nichts weiter? Ich denke: nein; denn es macht das Wesen der Diskurse dieses Predigers von Dahlem, Stuttgart, Prag, Jerusalem, Evanston oder Helsinki aus, dass sie, bei aller Entschiedenheit, von bewegender Offenheit sind: immer auf Parteinahme, Widerspruch, Einrede, Applaus, auf standing ovations und „den Teufel auch, Martin, du redest dich wirklich um Kopf und Kragen!“ abzielend; immer vom Duktus eines großen, niemals endenden Friedens-Dialogs bestimmt – eines Dialogs mit den Nächsten, der unvermutet, die Kreuzes-Dialektik von Vertikale und Horizontale realisierend, übergeht in ein Gespräch mit dem Nächsten, der die Gotteskindschaft aller Menschen verbürgt und für eine Gesellschaft steht, in der die Trennungen zwischen Rassen, Geschlechtern und Nationen aufgehoben sind – eine Gesellschaft, in der Gewinn wenig, Macht nichts, kapitalistisches Profitstreben weniger als nichts, Kommunismus als Dogma, aber auch purer Antikommunismus überhaupt nichts, Freundlichkeit hingegen viel und Liebe alles gilt.

Die societas Jesu des Pastors Martin Niemöller: ins Bild gerückt am Ende eines langen Wegs ist – eine Sozietät mit vielen Bögen und Brücken, herüber und hinüber – erträumt, aber gleichwohl konkret; ein ideales Konstrukt, das gleichwohl nicht irreal ist; eine Welt aus Möglichkeiten, die in einem vom Geist der concordia discors bestimmten Gespräch zumindest Beinah-Wirklichkeit werden könnten (und das wäre schon viel).

Eine menschliche Welt also: beschrieben von einem Mann, der kein Lehrer war, und ein Führer schon gar nicht, sondern einer, der Wunder wirkte (und anstößig wurde, weil er ein Ärgernis war), indem er etwas zuwege brachte, was außer ihm – nehmen wir noch einmal Heinrich Böll aus – keinem anderen gelang: Prophetien – die uns heute weit weniger erstaunlich erscheinen als zu der Zeit, da er sie aussprach -, so gelassen und schlicht zu formulieren, dass Vernunft als Selbstverständlichkeit und Vertrauen dort als begründbar erschien, wo der Mensch, in Pastor Niemöllers alltagsdurchwirkten Visionen, als ein Wesen vorgestellt wurde, das weder für die Politik, noch die Wirtschaft, noch die Kultur da sei, sondern ganz allein für die Nächsten, in aller Welt.

Dies ist der Kern von Martin Niemöllers Evangelium – ein „dialogisches Prinzip“, das, wie die Dachauer Weihnachtspredigt vom 24. Dezember 1944 erhellt, als Gegen-Entwurf zu dem Abgeschnittensein von aller Welt, dem Ausdruck äußerster Verlorenheit des Ich, in seine Rechte trat: Verpflichtung für uns, Sätze eines Mannes weiterzudenken, dessen sanfter Courage – immer zwischen den Fronten! immer vornweg! – wir die umfassendste Bestimmung des Friedens als des unverzichtbaren Versöhnungsprinzips in Öffentlichkeit und Privatheit verdanken … nächst Erasmus, seinem Partner unter den Himmeln und auf Erden, mit dem gemeinsam er den geliebten Propheten studiert – Jeremias, bei dem es heißt: „Mein Volk aber wird weilen eines Tags in der Schönheit des Friedens.“

Käme sie je, diese Zeit: so hätte einer, vor anderen, Anteil an ihr, auf den sich die Worte anwenden lassen, die er selbst, unter der Hebräerbrief-Devise „Gedenkt eurer Lehrer“, seinem Freund Albert Schweitzer mit dem ihm eigenen nüchternen Pathos nachrief: Erstling und Bote einer neuen Zeit.

[1] Festrede zum 100. Geburtstag von Martin Niemöller (14.1.1892) im Hessischen Landtag,

aus: Der 100ste Geburtstag von Martin Niemöller, Broschüre herausgegeben von der Martin-Niemöller-Stiftung, 1992

mit Beiträgen von Ministerpräsident Hans Eichel, Oberbürgermeister Achim Exner, Kirchenpräident Helmut Spengler, Landtagspräsident Karl Starzacher